实验室背景与分析

根据伊甸园实验室的遗传与行为分析,客户的庇护本能在幼年时期表现得尤为突出,与遗传因素和早期环境经历密切相关。实验室观察记录指出,客户多次报告的梦境内容揭示了其情绪特征及庇护需求的核心表达。

在幼年时期的梦境中,客户描述自身形象膨胀至超越常规空间尺度,甚至扩展至超越宇宙的边界。这种极端膨胀状态伴随着强烈的孤独感和恐惧情绪,反映了客户在缺乏庇护时对自身失控的深层焦虑。这种梦境现象被实验室解释为一种潜意识反应,展现了客户在庇护缺失情境下的心理压力和对安全感的高度渴望。

在梦境之后,客户通常通过与母体的直接身体接触(如蜷缩在母亲怀中)缓解情绪波动。这种行为能够快速降低客户的焦虑水平,并恢复对环境的安全感知。实验室进一步分析认为,这种依附行为在幼年时期尤为明显,表明客户对亲密接触的高度依赖及其在情绪调控中的重要作用。

随着客户逐渐成长并脱离原始家庭环境,庇护本能的表现发生了显著转变。在离开家庭洞穴后,客户开始尝试独自探索并与新狼群建立联系。然而,这一环境的改变导致庇护机制的缺失,引发了更高的警觉性和行为焦虑。此外,在成年阶段的梦境回溯中,客户进一步观察到上一世保护行为的记忆,其父亲作为狼族战士在危机中的冷静与超然态度深深影响了客户成年后的庇护行为认知。这些记忆元素强化了客户的庇护本能,并进一步塑造了其在复杂环境中的保护策略。

关键基因标记与功能

| 基因标记 | 基因型 | 功能描述 | 行为表现 |

|---|---|---|---|

| rs3796863 | GG | 所属基因:CD38基因,调控催产素的释放,影响亲密关系建立和社会情感连接,增强庇护本能与情感依附能力。 | 表现为强烈的亲密接触需求,依附于母体或亲密关系,在庇护缺失时表现出明显的情绪波动与安全感缺乏。 |

| rs28373088 | TT | 所属基因:MAOA基因,影响情绪调控与行为冲动性,低表达型与更强的保护倾向和压力耐受性相关。 | 面对威胁情境表现为冷静且果断,能够快速识别风险并采取保护行为,但在长期压力下可能表现出一定的情绪疲劳。 |

| rs2268493 | CC | 所属基因:BDNF基因,调控脑源性神经营养因子(BDNF)的表达,支持神经网络的情绪调节和环境适应能力。 | 面对环境压力和变化时表现出较高的情绪稳定性,能够灵活调整行为以适应新环境,同时表现出对保护行为的强烈倾向。 |

| rs1006737 | AG | 所属基因:CACNA1C基因,调控钙通道功能,影响情绪记忆和保护行为,在危险情境中增强决策能力和行动效率。 | 在危险情境中表现出精准的威胁识别与快速反应能力,但对反复威胁情境可能表现出更高的情绪记忆负担。 |

| rs104893850 | GG | 所属基因:PRL基因,调控催乳素分泌水平,与亲密行为、依附性和庇护行为直接相关,促进家庭内的保护性行为表现。 | 在家庭环境中表现为高度依赖亲密关系并主动提供情感支持,在保护群体安全时展现出显著的庇护行为倾向。 |

生物学父母的遗传贡献

| 生物学父母 | 关键基因型 | 庇护行为特征 | 庇护能力 |

|---|---|---|---|

| 生物学父亲 |

rs28373088: TT

rs1006737: AG |

展现出强烈的保护责任感,尤其在外部威胁场景中表现果断且冷静。

情绪波动较低,但在亲密情感表达上相对保守。 |

面对威胁时的冷静决策能力强,能够迅速识别风险并采取保护行动,但在提供情感支持或维系亲密关系时较弱。 |

| 生物学母亲 |

rs3796863: GG

rs104893850: GG |

具有高度情感依附特性,倾向于通过亲密接触和情感交流提供庇护。

在家庭环境中展现出较强的支持性行为和安全感传递能力。 |

具备较高的情感连接能力,能够快速安抚群体情绪,提供心理上的安全感,但在应对外部威胁时的行动能力有限,更多依赖社会化的保护策略。 |

说明

- 父亲提供稳定的外部保护与风险控制能力,母亲提供高质量的情感支持与亲密关系维系;

- 通过父母基因的互补,客户在庇护表现中展现出情感连接与保护行为的平衡,但在动态环境中情感与行动的协同仍需优化。

实验室模型与行为表现

伊甸园实验室通过对客户基因组和行为表现的分析,构建了一套以庇护本能为核心的遗传与环境交互模型。该模型揭示了遗传基因与环境刺激之间的复杂关系,并进一步阐明了庇护行为的形成机制。

实验室模型:遗传与环境交互

遗传与行为协同模型

- 情感依附与庇护需求:客户的CD38基因(rs3796863) 和 PRL基因(rs104893850) 高表达增强了客户对亲密接触的需求。客户在情绪波动时,表现出通过亲密行为获得情感安抚和安全感的特性;

- 保护责任与冷静决策:客户遗传自父亲的MAOA基因(rs28373088) 和 CACNA1C基因(rs1006737) 提供了在外部威胁情境中的冷静反应能力,使其能够快速做出保护决策并采取行动。

多阶段行为表现

- 幼年阶段:客户通过与母体直接身体接触(如蜷缩在母亲怀中)缓解恐惧情绪,梦境中的自我膨胀反映了其对庇护的强烈需求。

- 成长阶段:客户逐渐探索外部环境,庇护行为从依附转向独立。家庭庇护机制的缺失使客户在新环境中表现出高警觉性和行为焦虑。

- 成年阶段:梦境回溯进一步强化了客户对保护行为的认知,其父亲的保护行为记忆成为成年阶段庇护模式的重要认知来源。

环境影响与行为适应

- 环境中的威胁信号(如突发事件或社会压力)对客户庇护行为的触发起关键作用。实验室模拟表明,客户在高压情境中表现出明显的保护行为倾向,但在情感安抚与决策速度上仍存在提升空间。

实验室建议与来世父母匹配

| 匹配方向 | 建议父母特性 | 遗传优化目标 |

|---|---|---|

| 来世父亲特性 |

- MAOA 基因低表达型(TT):增强冷静决策能力,减少情绪波动。

- CACNA1C 基因增强型(AG):提供高效的威胁识别与行动能力。 |

强化客户在动态环境中的冷静与行动表现,使其能够快速决策并高效执行保护策略。 |

| 来世母亲特性 |

- CD38 基因高表达型(GG):提升情感依附能力,提供稳定的心理支持。

- PRL 基因敏感型(GG):增强情感连接与庇护行为倾向。 |

提高客户对情感支持的获取能力,同时增强对群体内情绪安抚和稳定的贡献,为客户的庇护行为提供强大的情感基础。 |

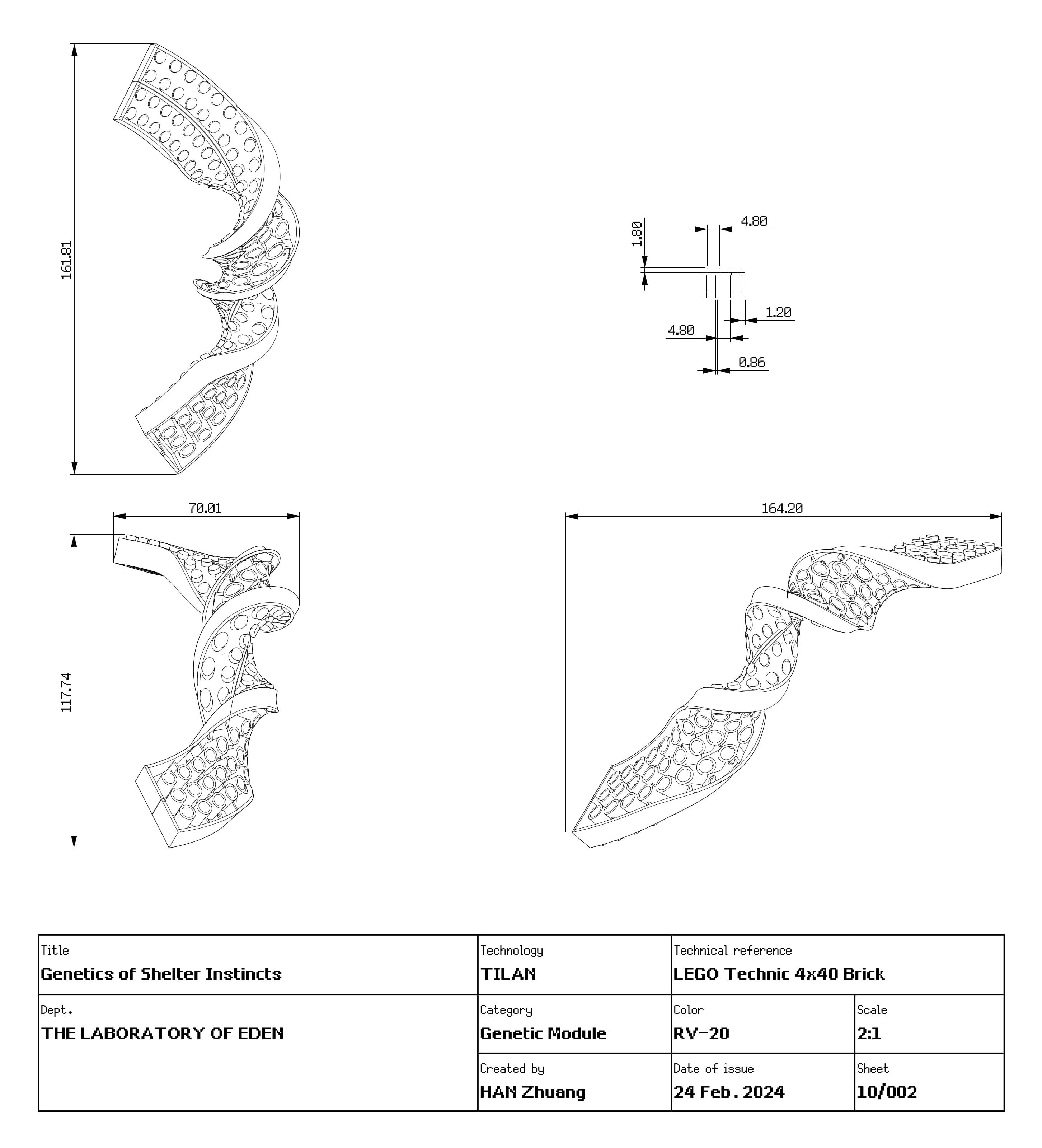

| 遗传优化方向 | 使用 TILAN 技术优化 CD38 基因和 MAOA 基因的动态表达,使客户在情感支持和威胁应对能力之间实现平衡。 | 提高客户在多感官协同情境下的庇护本能表现,使其在多样化环境中展现更强的情绪稳定性和保护行为能力。 |

实验室结论与研究方向

伊甸园实验室通过对客户基因组和行为表现的分析,构建了一套以庇护本能为核心的遗传与环境交互模型。该模型揭示了遗传基因与环境刺激之间的复杂关系,并进一步阐明了庇护行为的形成机制。

遗传与行为协同模型

- 情感依附与庇护需求:客户的CD38基因(rs3796863) 和 PRL基因(rs104893850) 高表达增强了客户对亲密接触的需求。客户在情绪波动时,表现出通过亲密行为获得情感安抚和安全感的特性。

保护责任与冷静决策:客户遗传自父亲的MAOA基因(rs28373088) 和 CACNA1C基因(rs1006737) 提供了在外部威胁情境中的冷静反应能力,使其能够快速做出保护决策并采取行动。

多阶段行为表现

- 幼年阶段:客户通过与母体直接身体接触(如蜷缩在母亲怀中)缓解恐惧情绪,梦境中的自我膨胀反映了其对庇护的强烈需求。

- 成长阶段:客户逐渐探索外部环境,庇护行为从依附转向独立。家庭庇护机制的缺失使客户在新环境中表现出高警觉性和行为焦虑。

- 成年阶段:梦境回溯进一步强化了客户对保护行为的认知,其父亲的保护行为记忆成为成年阶段庇护模式的重要认知来源。

环境影响与行为适应

- 环境中的威胁信号(如突发事件或社会压力)对客户庇护行为的触发起关键作用。实验室模拟表明,客户在高压情境中表现出明显的保护行为倾向,但在情感安抚与决策速度上仍存在提升空间。